Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften prägen die ostdeutsche Landwirtschaft

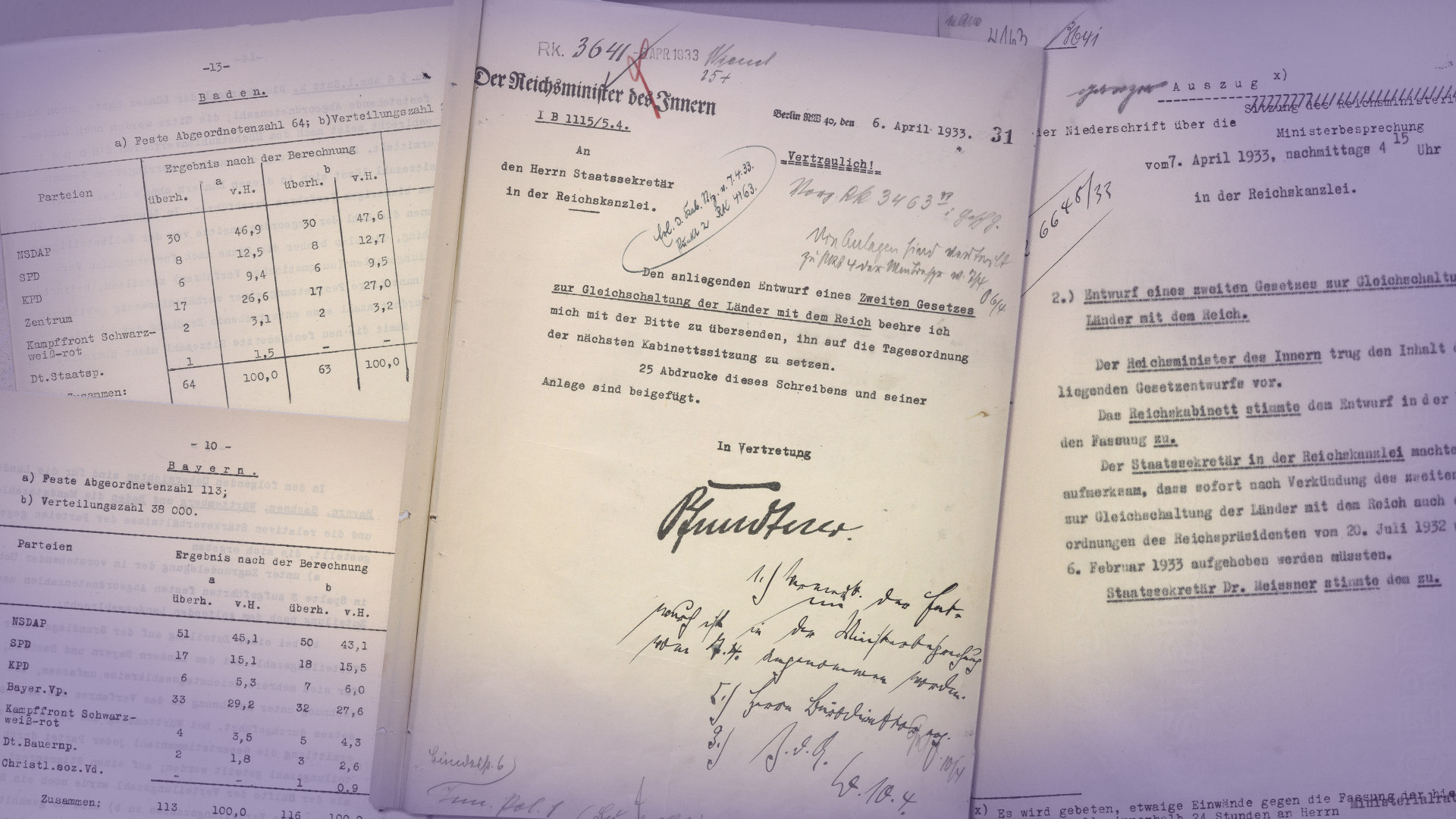

Bereits vor der Gründung der DDR wurden in der Sowjetischen Besatzungszone unter dem Motto „Junkerhand in Bauernland“ Gutsbetriebe ab 100 Hektar entschädigungslos enteignet und 40 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche an Neubauern vergeben. Ende 1948 wurden dann auch Betriebe über 20 Hektar zu „Klassenfeinden“ erklärt und z. B. durch hohe Zwangsabgaben und niedrige staatliche Einkaufspreise schikaniert. Wegen der Flucht zahlreicher Bauern in den Westen und der Überforderung der Kleinbauern gelang es in der Folge kaum, die Läden ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen.

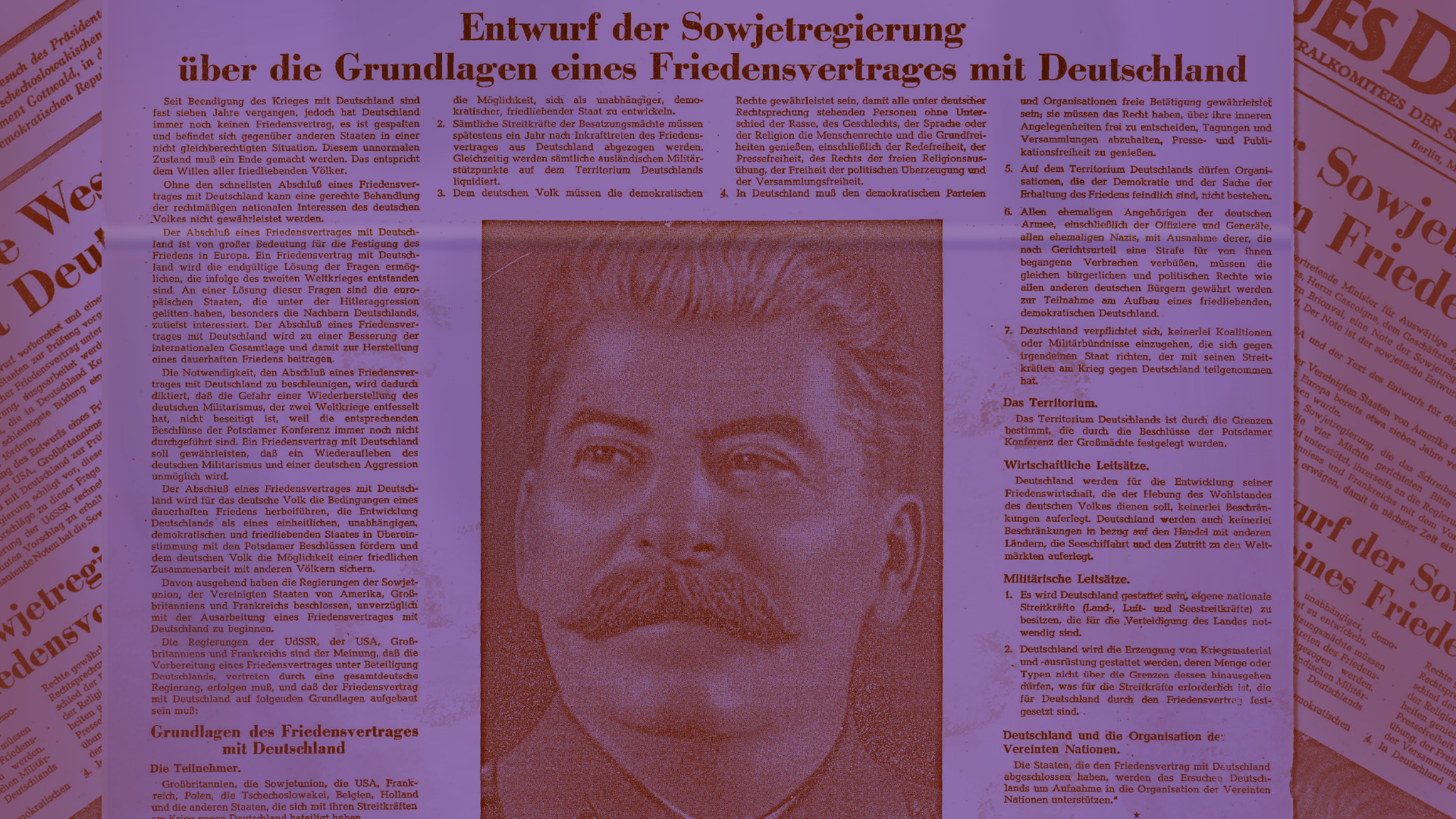

Als der sowjetische Diktator Stalin 1952 die allgemeine Vergesellschaftung der Landwirtschaft anregte, setzte die SED dies willig um und es kam zur Gründung der ersten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPGs). Nach Stalins Tod und den Aufständen in der DDR 1953 ließ der Druck eine Zeitlang etwas nach und somit ging die Kollektivierung nur schleppend voran. Deshalb wurde 1959 ein Gesetz für die Einrichtung von Genossenschaften beschlossen und man ging nun massiv gegen die unwilligen Bauern vor. Stasi, Polizei und Agitationstrupps bearbeiteten mit Brandstiftung, Psychoterror oder Vorladungen vor allem im sogenannten „sozialistischen Frühling“ 1960 die verbliebenen privaten Landwirte. Obwohl es weiterhin einige Privatbetriebe gab, verkündete die SED-Führung am 14. April 1960, dass der Aufbau von insgesamt knapp 20 000 LPGs erfolgreich beendet sei. Hunderte Bauern hatten sich deswegen das Leben genommen, viele Tausende waren in den Westen geflohen.

Über das Deutschlandmuseum

Ein immersives und innovatives Erlebnismuseum über 2000 Jahre deutscher Geschichte

Das ganze Jahr im Überblick