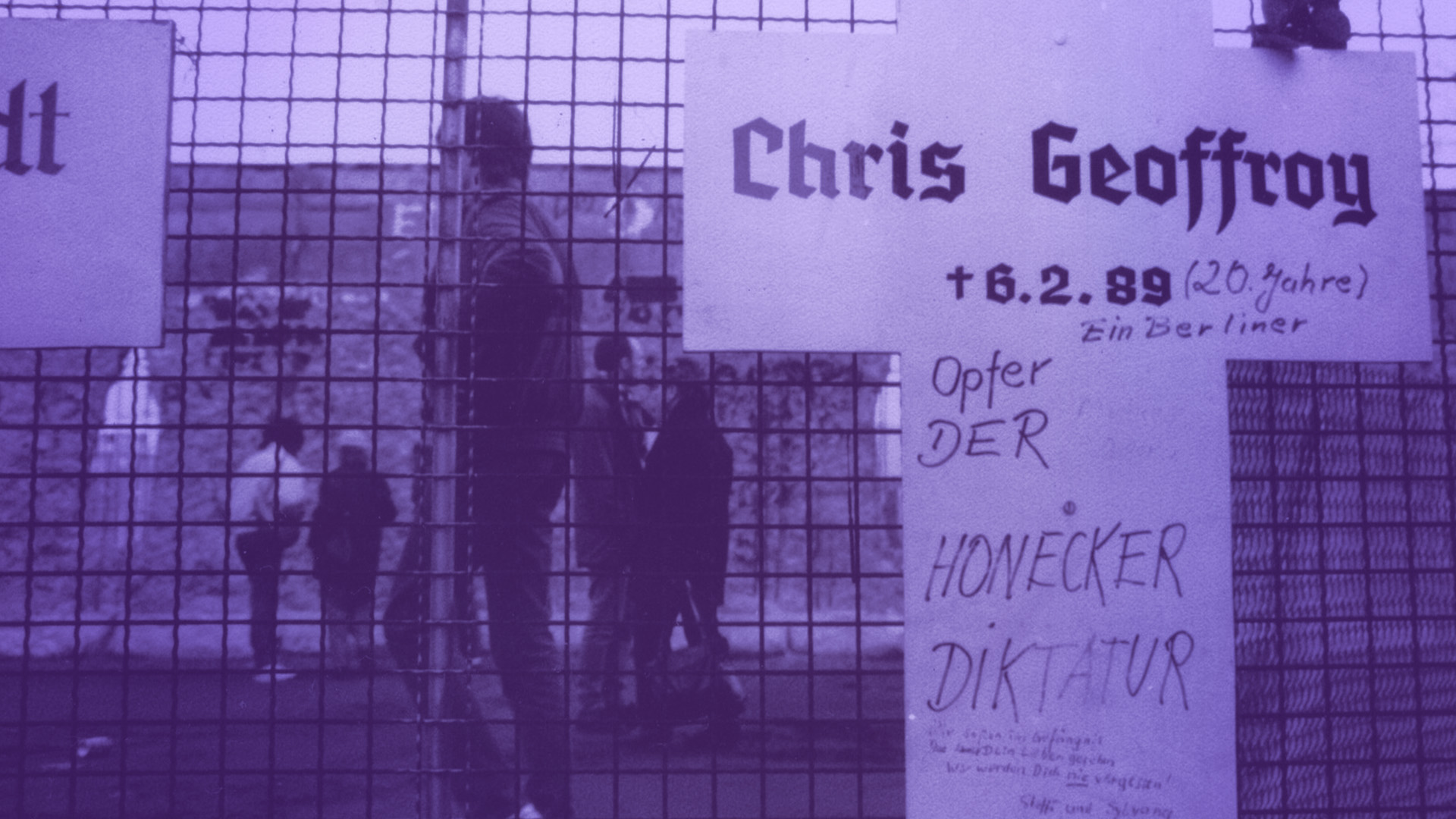

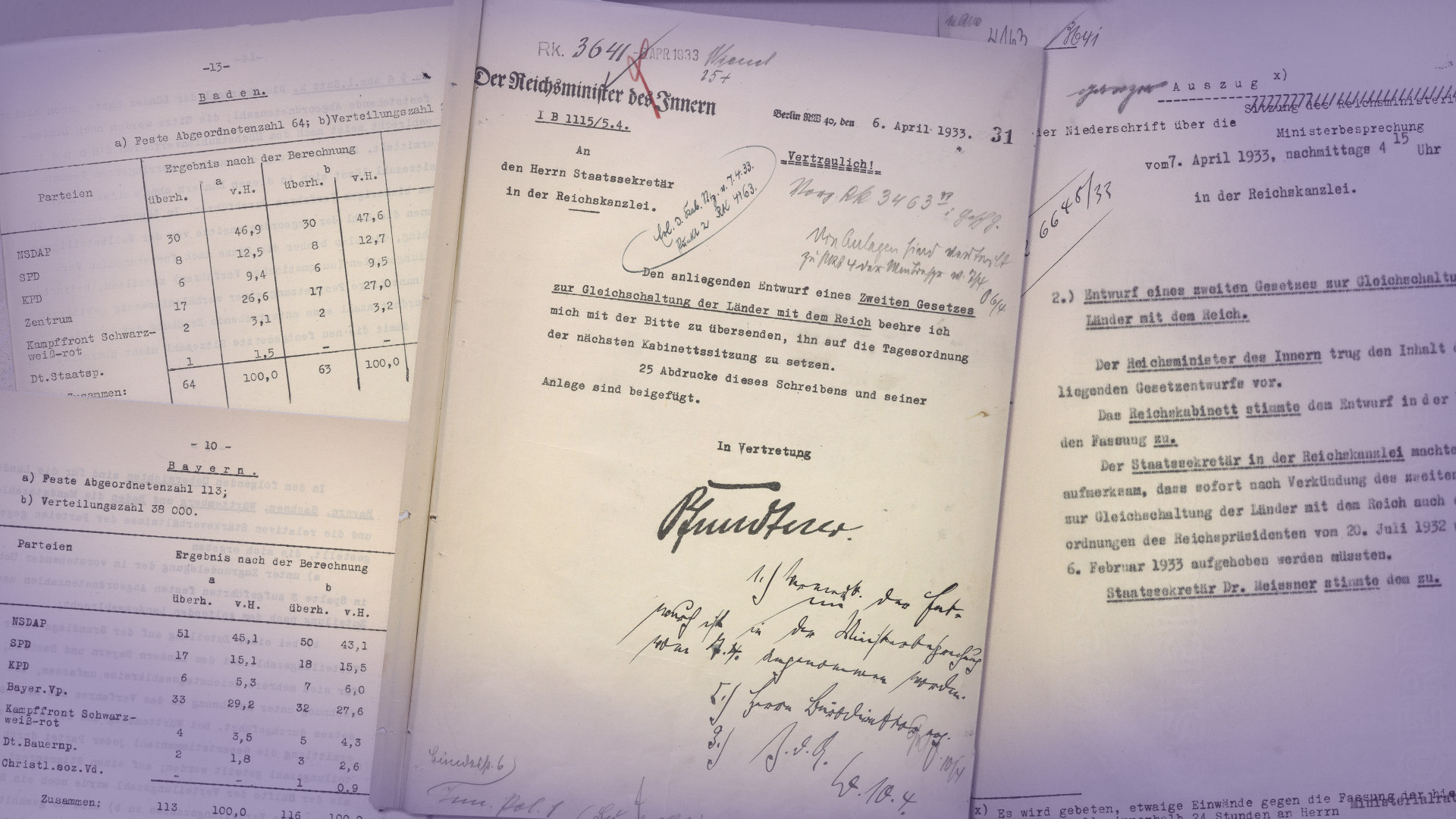

SPD und KPD schließen sich unter sowjetischem Druck zusammen

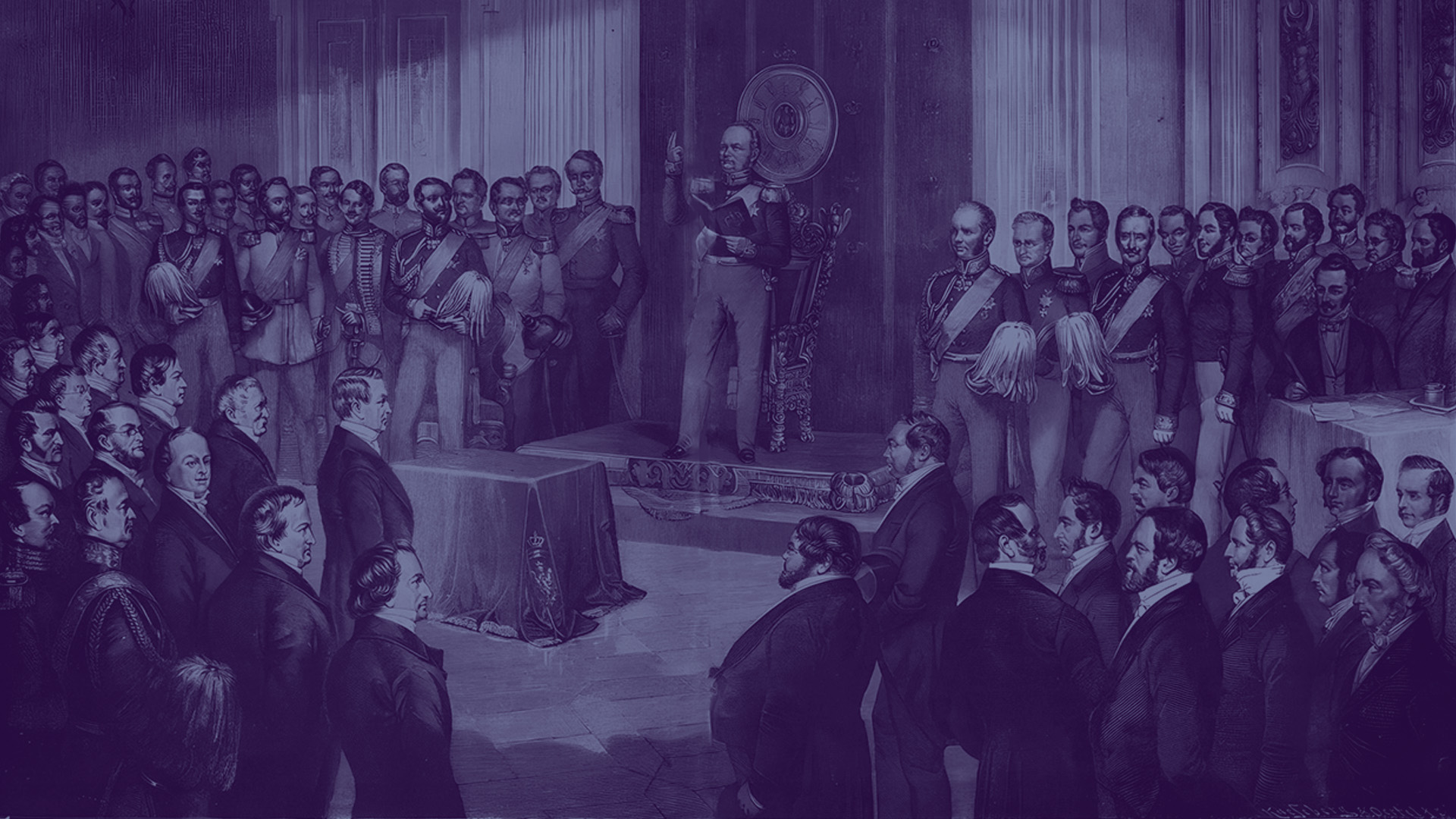

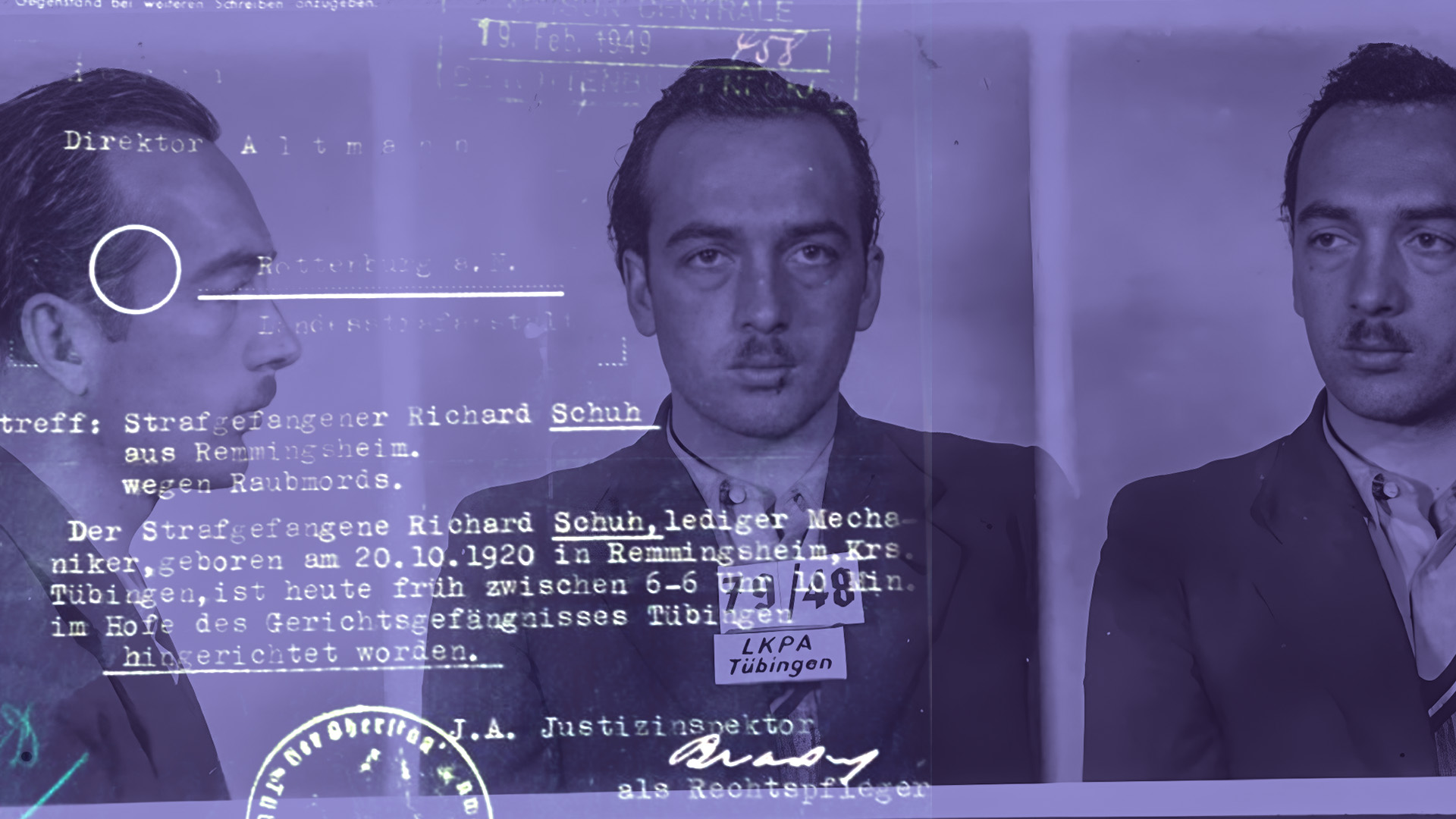

In den Jahren um 1920 hatte sich die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung in gemäßigte Sozialdemokraten und radikale Kommunisten verfestigt. Nach dem Ende des NS-Regimes gab es in Deutschland zunächst ein Verbot politischer Betätigung, doch sehnten bald nicht wenige Deutsche eine Wiedervereinigung der Arbeiterpartei herbei. Bereits im Juni 1945 gestattete die Sowjetische Militäradministration in ihrer Besatzungszone die Zulassung „antifaschistisch-demokratischer“ Parteien. In Moskau geschulte Kommunisten organisierten sogleich die Neugründung der KPD, worauf auch die SPD einen Neuanfang beschloss. Unter sowjetischem Einfluss begannen die beiden Parteien bald Arbeitsgemeinschaften zu bilden, um die Zusammenarbeit zu vertiefen und letztendlich eine Vereinigung anzustreben. Allerdings gab es unter den SPD-Mitgliedern in der Sowjetischen Besatzungszone zahlreiche Gegner dieses Ziels und auch in Westdeutschland sprach sich bei Abstimmungen in der SPD eine klare Mehrheit gegen eine Fusion aus.

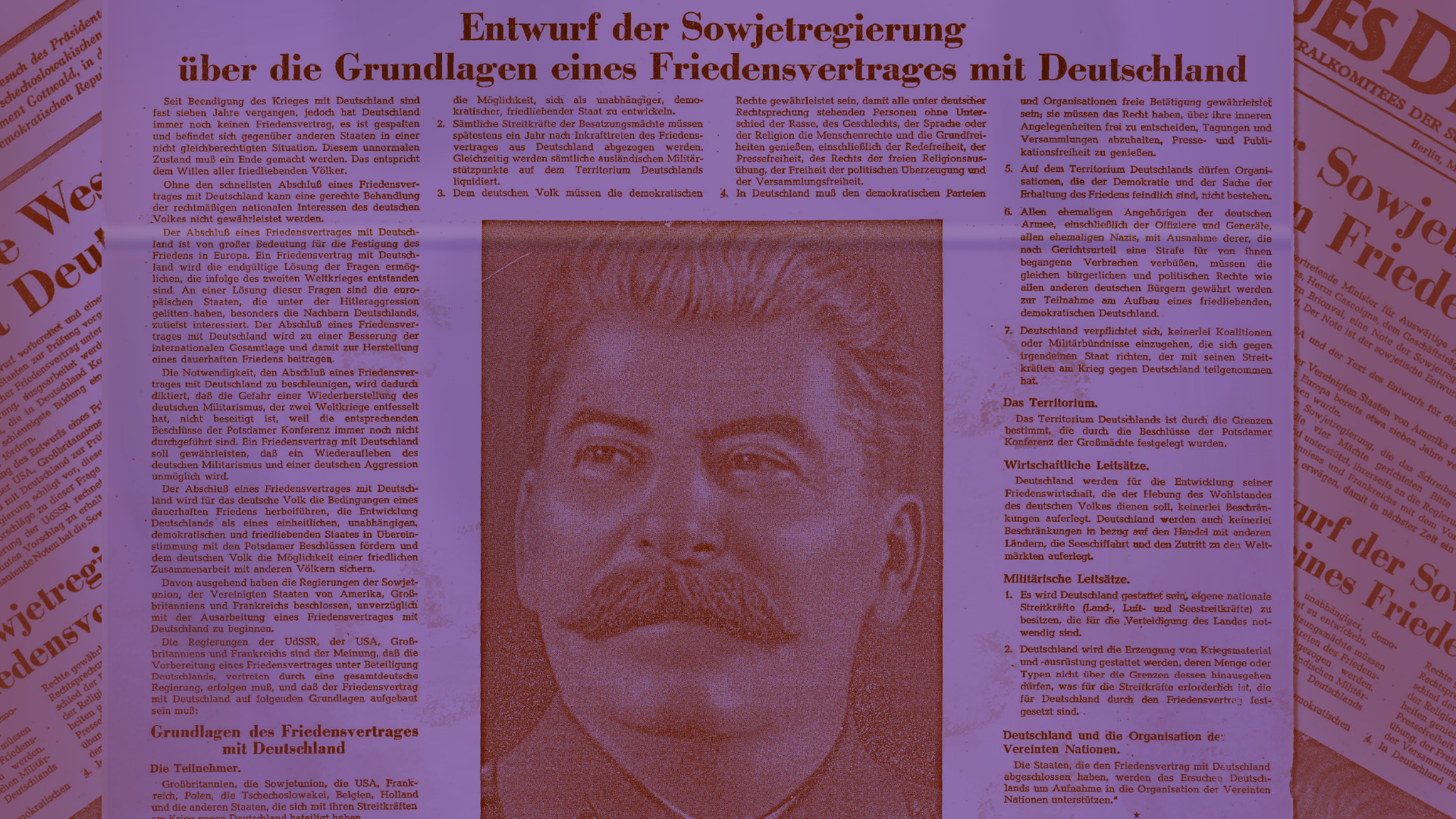

Am 21. April 1946 versammelten sich trotzdem Vertreter der beiden Parteien in Ost-Berlin zum Vereinigungsprozess, die jeweils deutliche Minderheit kam aus den Westzonen. Auf die Parteigenossen der Sowjetischen Besatzungszone hatten die Sowjets starken Druck ausgeübt, sodass der Prozess im Westen als Zwangsvereinigung gesehen wurde. Der Händedruck von Otto Grotewohl für die SPD und Wilhelm Pieck für die KPD besiegelte symbolisch den Zusammenschluss der Parteien unter der Bezeichnung Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED). Diese entwickelte sich unter sowjetischer Aufsicht zur von der Parteiführung gesteuerten Staatspartei der DDR.

Über das Deutschlandmuseum

Ein immersives und innovatives Erlebnismuseum über 2000 Jahre deutscher Geschichte

Das ganze Jahr im Überblick