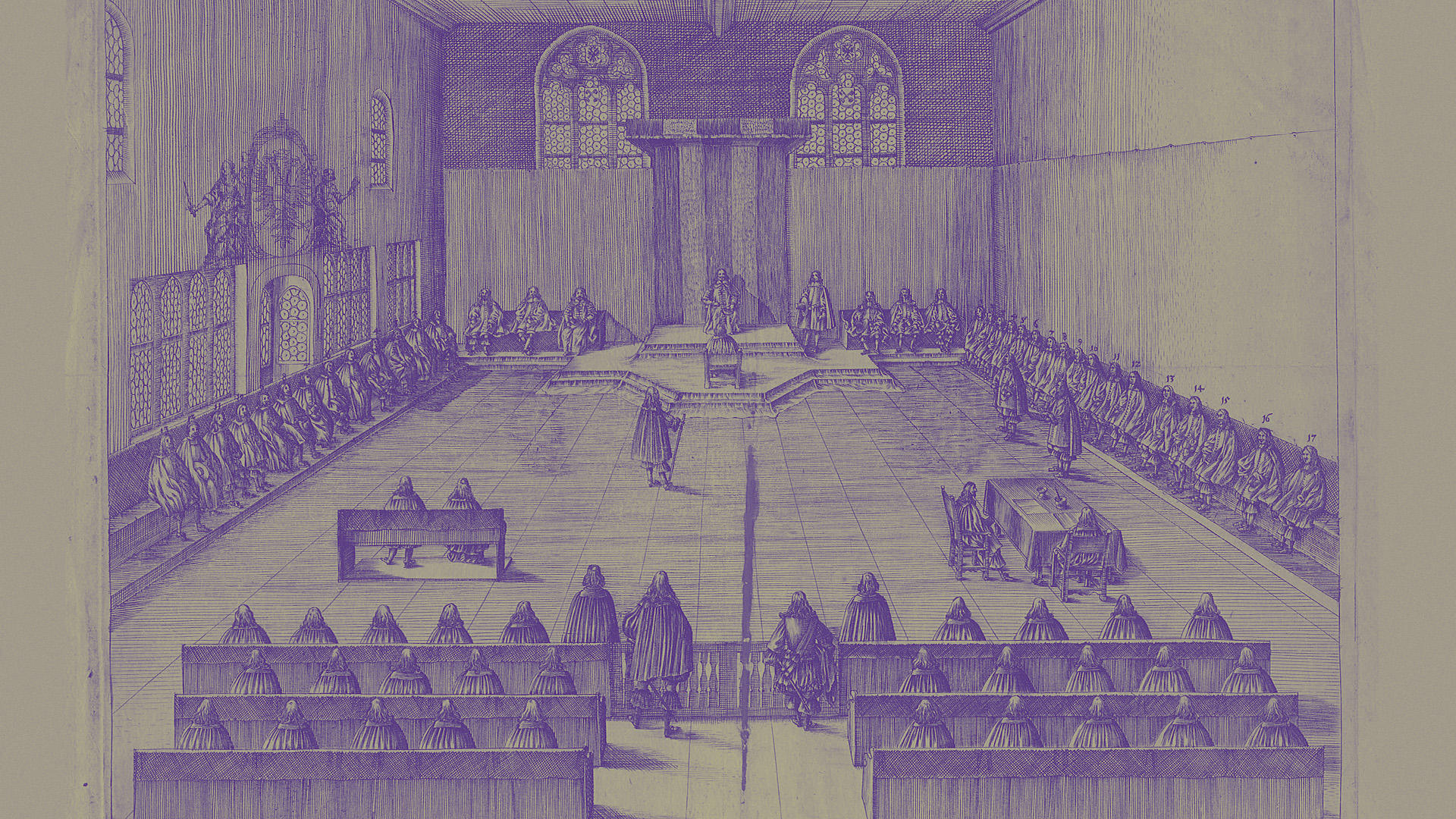

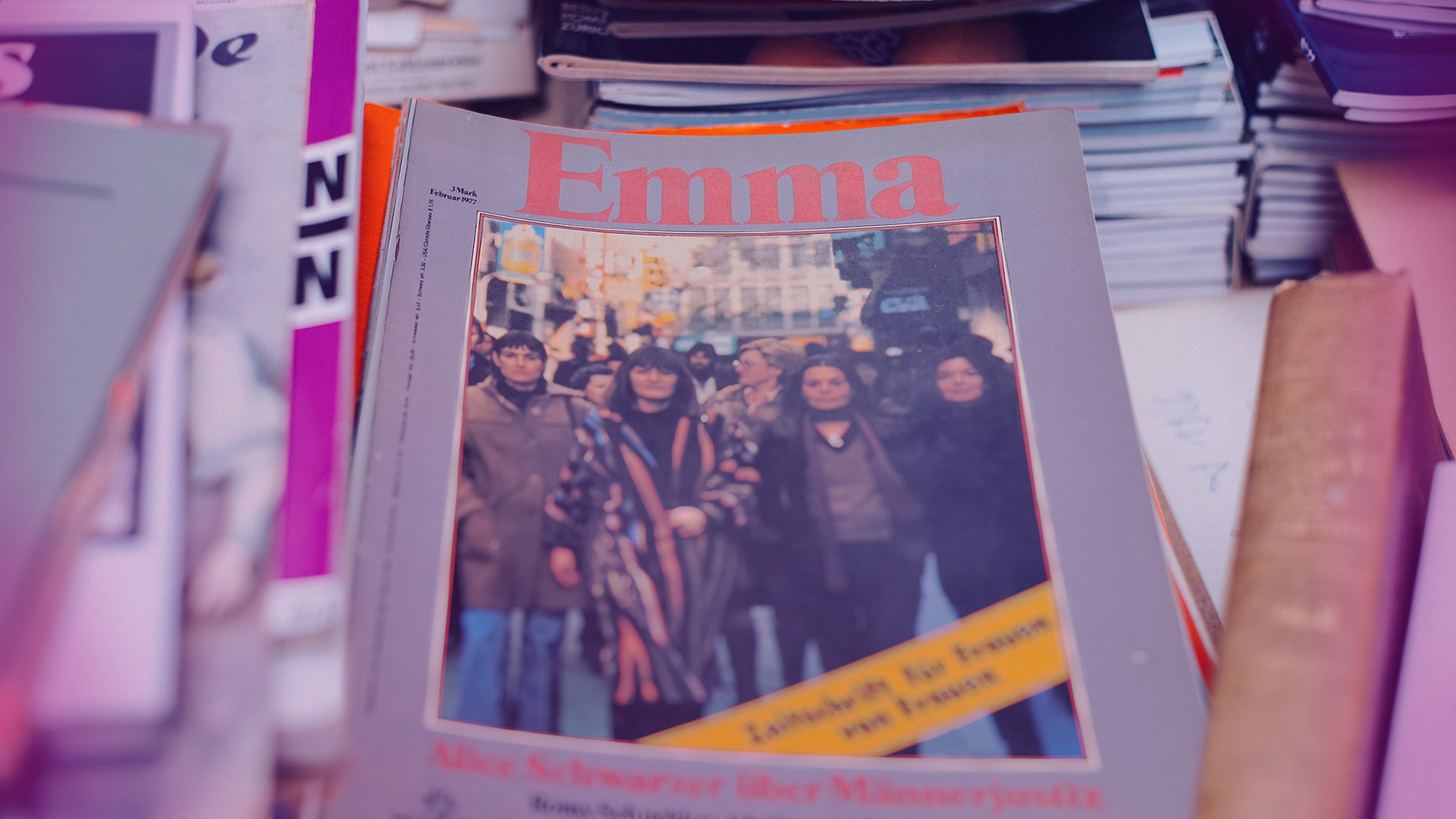

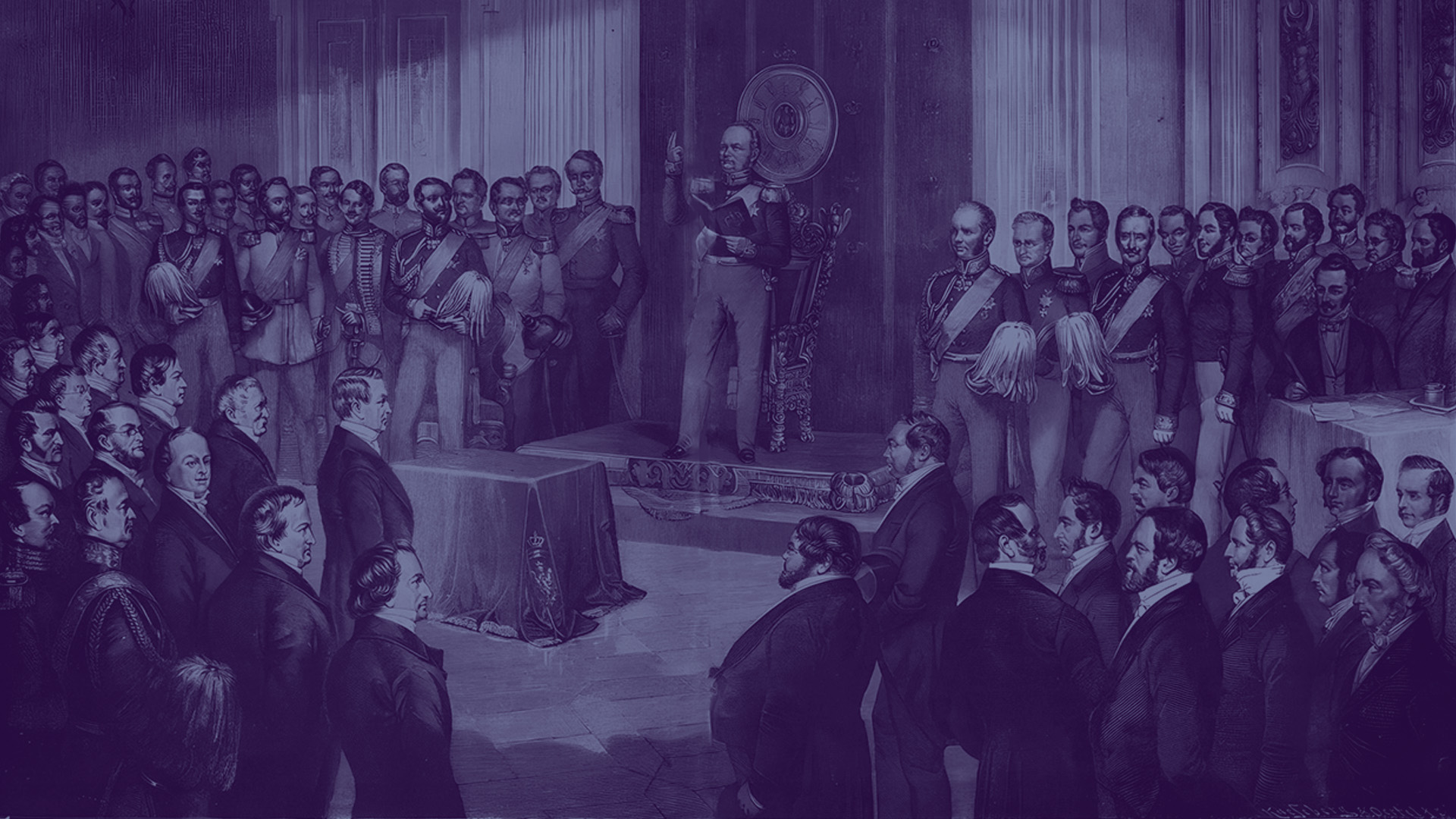

Der Bundesrat des Deutschen Kaiserreichs spricht sich für die Universitätszulassung von Frauen aus

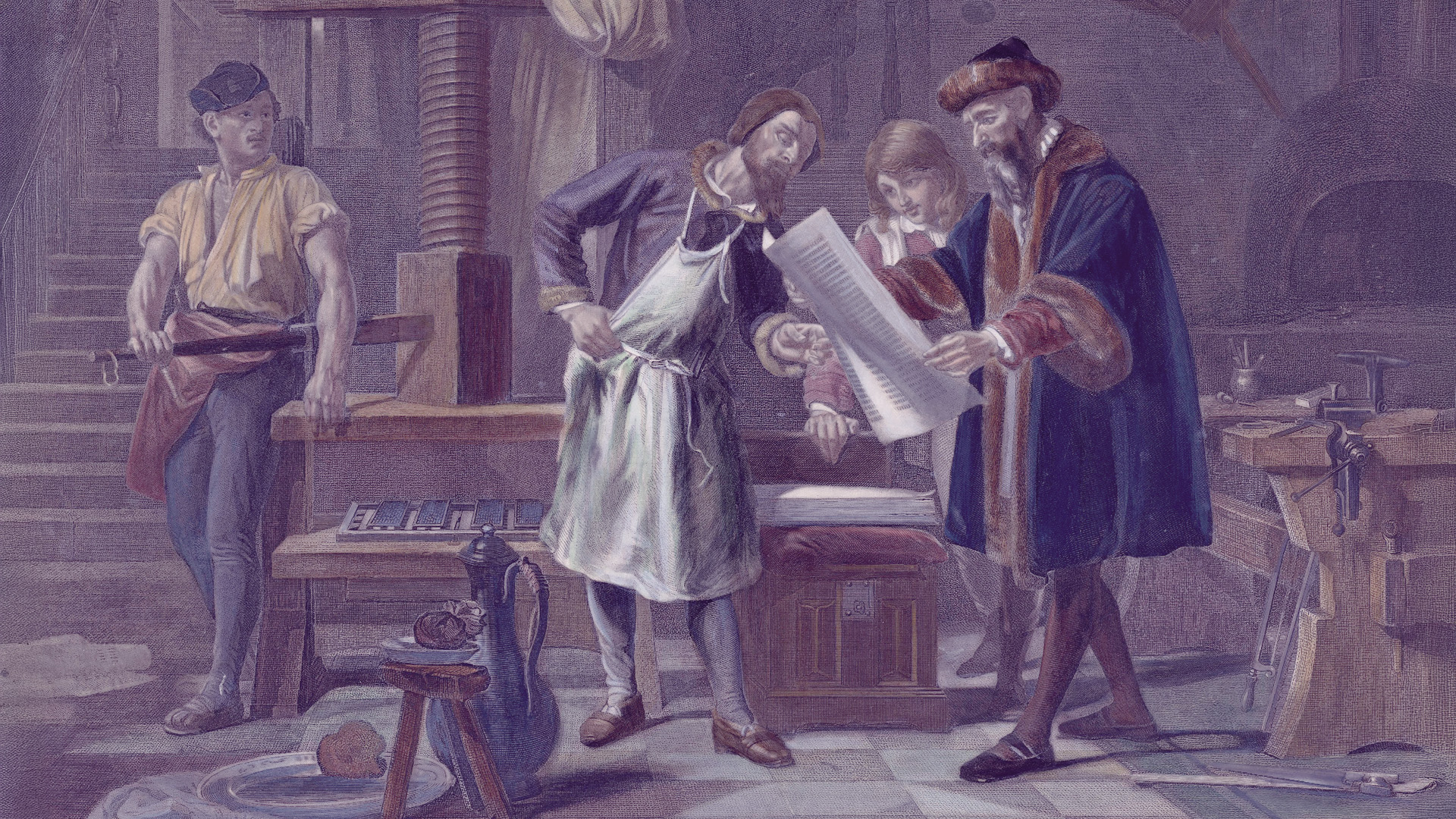

Im 18. Jahrhundert mussten Frauen häufig zum Haushaltseinkommen beitragen. Da „gelehrte“ Berufe ihnen aber in der Regel verschlossen waren, war ein Universitätsstudium für Frauen nicht üblich. „Die Gottschedin“, Ehefrau des Aufklärers und Philosophieprofessors Johann Christoph Gottsched, forschte und schrieb zwar gemeinsam mit ihrem Ehemann, durfte seine Vorlesungen aber nur hinter einer angelehnten Tür verborgen anhören. Im 19. Jahrhundert erreichte in Deutschland die rein männliche Prägung der Universitäten einen Höhepunkt, obwohl Frauen in den USA ab 1833 oder in Frankreich ab 1863 studieren durften. 1891 löste eine Petition für die Universitätszulassung von Frauen im Reichstag „ungeheure Heiterkeit“ aus, und um die Jahrhundertwende behauptete ein berühmter deutscher Neurologe noch, der „Schwachsinn des Weibes“ sei naturbedingt.

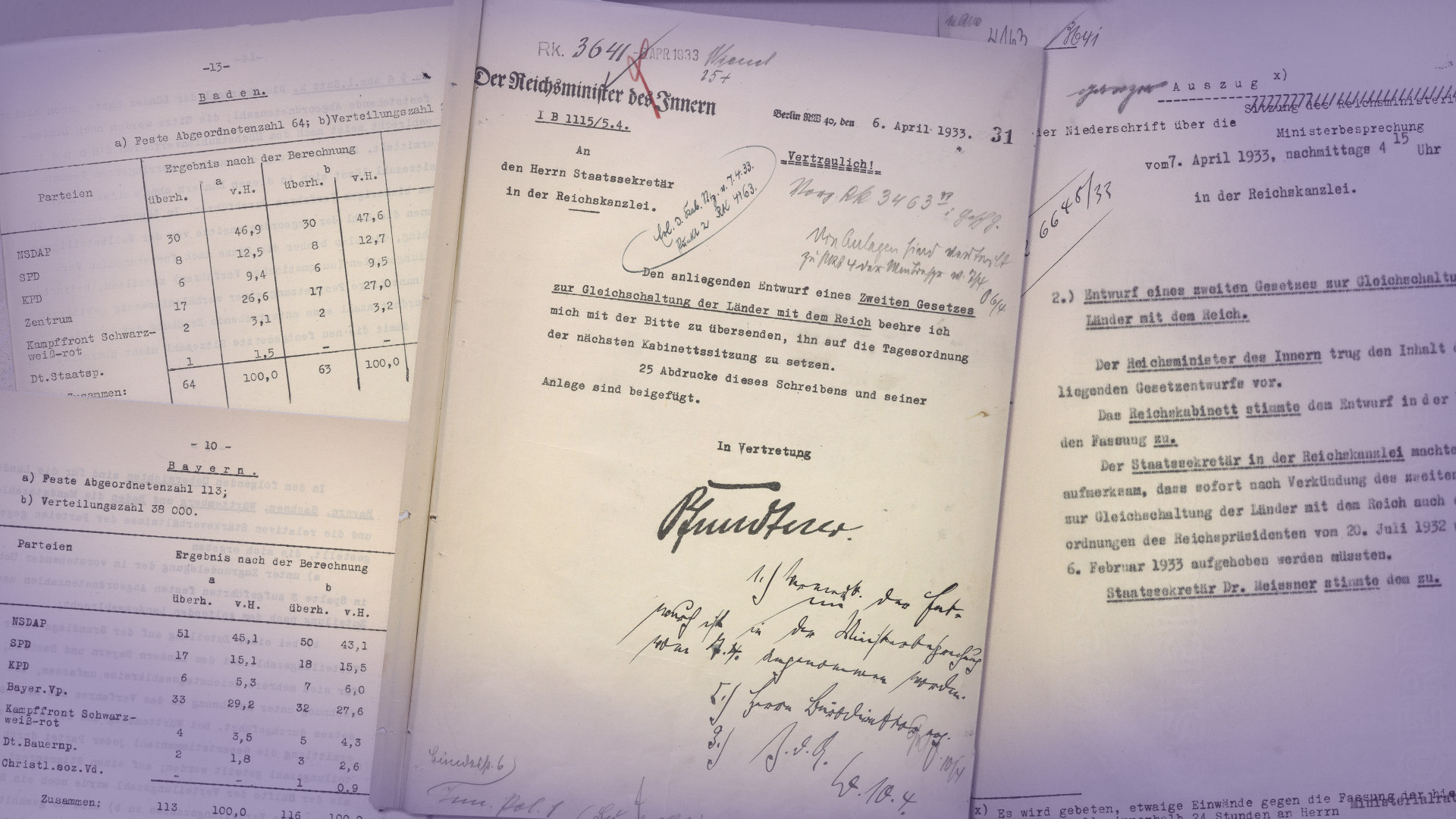

Allerdings hatte sich da der Wind schon zu drehen begonnen: An badischen und an preußischen Universitäten gab es bereits von Professoren ausgewählte „Gasthörerinnen“. Am 20. April 1899 forderte dann der Bundesrat des Deutschen Reichs die Länder auf, Frauen zu Staatsprüfungen in Medizin und Pharmazie zuzulassen. Baden, wo es gerade den ersten Jahrgang von Abiturientinnen gab, reagierte am schnellsten: Nach einem Regierungserlass wurden im Sommersemester 1900 die ersten Frauen an den Universitäten Heidelberg und Freiburg aufgenommen. Bis 1909 durften Frauen mit Abitur in allen deutschen Ländern ein Universitätsstudium beginnen.

Über das Deutschlandmuseum

Ein immersives und innovatives Erlebnismuseum über 2000 Jahre deutscher Geschichte

Das ganze Jahr im Überblick